2024年11月17日,“东南亚论坛”2024国际会议的分论坛三在华南师范大学生命科学学院成功举办,来自中国广东、香港的高校与科研机构的嘉宾,以及来自越南高校的嘉宾,共同围绕“东南亚生物资源利用与生物技术创新”这一主题,进行了成果的分享与经验的交流。

首先,华南师范大学生命科学学院副研究员王俊杰介绍了到会的各位嘉宾,并对各位嘉宾的莅临表示热烈的欢迎和衷心的感谢。接着,华南师范大学生命科学学院院长高彩吉致辞,高院长简明扼要地介绍了学院以及会议背景,并再次对各位嘉宾的到来表示欢迎。随后,工作人员组织嘉宾合影。

高彩吉院长致辞

嘉宾合影①

嘉宾合影②

合影结束后,工作人员将嘉宾分流至138会议室分论坛A、107会议室分论坛B。

分论坛A由中国科学院华南植物园研究员曾咏伦以及华南农业大学教授王浩共同主持。首先由曾咏伦研究员主持会议上半场内容; 王浩教授主持会议下半场内容。

会议过程图片

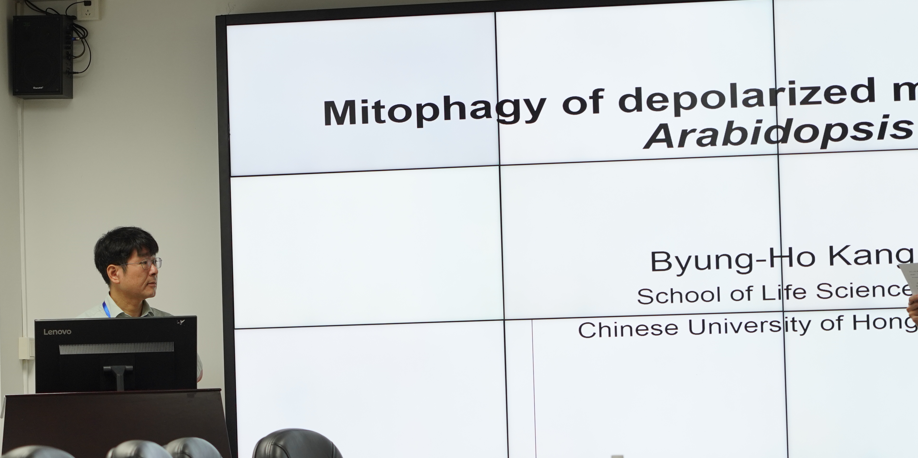

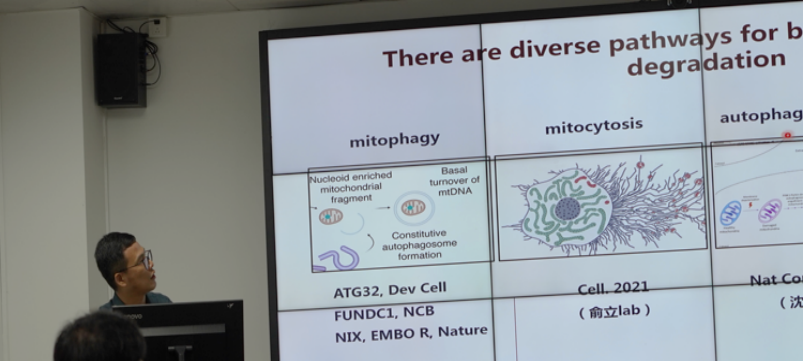

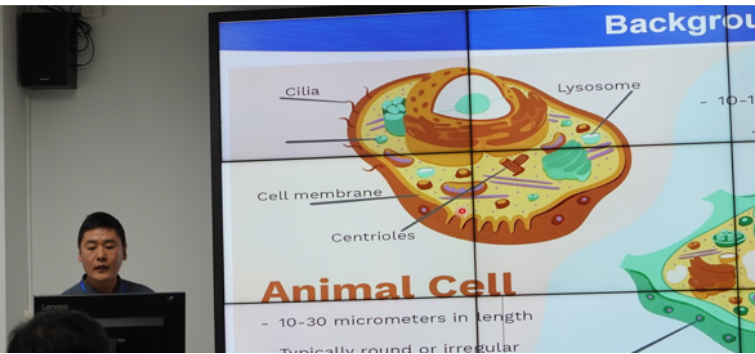

香港中文大学教授姜炳浩作了题为《植物细胞线粒体自噬的分子机制》的报告。姜炳浩教授首先阐述了其对于线虫受精过程中的研究,解析线虫的父系线粒体DNA的清除过程,将为研究人体细胞的自噬系统提供新方向,甚至可为相关的疾病提供治疗方法,包括帕金逊症、脑退化症、一些心脏疾病及失明等。同时也阐明了植物线粒体自噬相关蛋白VDAC对于植物线粒体损伤清除的机制。

姜炳浩教授报告

广州医科大学教授、广州医科大学基础医学院院长冯杜作了题为《Nucleoid-Phagy:细胞如何处理错误定位的线粒体DNA》的报告。冯杜教授向我们分享动物线粒体自噬新进展,线粒体转录因子A (TFAM): 一种结合线粒体DNA (mtDNA)的蛋白质-通过自噬酶体途径(称之为核吞噬)与自噬蛋白LC3相互作用,帮助消除泄漏的mtDNA。阐述不同于胞质内的自噬过程的“Nucleoid-Phagy”这一机制的确立,有助于了解细胞如何利用自噬机制选择性地靶向和降解炎症mtDNA。这些发现可以为涉及线粒体损伤和炎症的疾病的研究提供信息。

冯杜教授报告

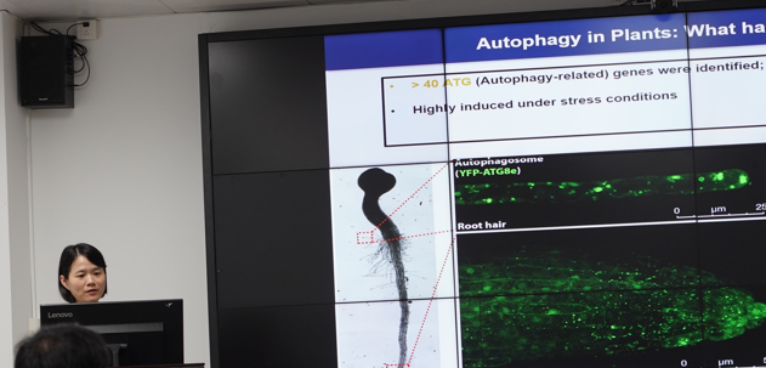

香港中文大学教授庄小红作了题为《自噬在植物逆境响应中的作用及调控机制》的报告。庄小红教授一直致力于植物自噬体形成的机制研究,在研究中结合实时活体内成像、3D断层扫描电子重组技术和遗传学等方法,发现植物细胞中的ATG9基因缺失,会导致异常的自噬体小管形成,从而发现了植物ATG9蛋白,在自噬体从内质网形成的过程中所起的独特作用。并且首次从结构生物学的角度分析SH3P2 与ATG8之间的互作机理,揭开植物细胞内的自噬的“攻守”之道。此外,还发现了新的自噬调控因子ESC1,庄小红教授的团队将继续探索植物中的自噬网络,发掘代谢调控的相关元件以改良作物,进而促进作物的可持续发展。

庄小红教授报告

华南师范大学副研究员周俊作了题为《ATG8ylation:内膜损伤的信号》的报告。周俊副研究员长期从事植物自噬相关研究,在本次会议中提出ATG8lytion作为一种内膜损伤的修饰信号。周俊老师前期在Nature Plant上发表的论文揭示了在热激恢复阶段,拟南芥ATG8蛋白转移到高尔基体膜上介导高尔基体的修复。在本次报告中,周老师发现在一种药品Monensin处理下,ATG8蛋白转移到液泡膜上,且这种现象不依赖于上游的自噬基因却依赖于将ATG8酯化修饰的自噬核心基因。同时,在Monensin处理后,液泡内碱性上升,严重破坏液泡功能,猜测ATG8蛋白转移到液泡上是参与到液泡膜蛋白的损伤修复,同时这个修复过程需要内质网提供的膜脂。总的来说,周俊老师提出了一种新的猜想,即ATG8通过酯化修饰转移到受损的内膜系统上,参与内膜系统的损伤修复。

周俊副研究员报告

华南农业大学副研究员闫河作了题为《自噬调控植物雄配子体发育和育性的分子研究》的报告。闫河副研究员首先阐述了在拟南芥花粉管生长和雄性生殖过程中,自噬在介导线粒体质量控制中发挥重要的调控生物学功能。并对植物自噬受体NBR1进行研究,阐明了AtNBR1在ATG8介导的自噬体形成之前发生液-液相分离,且这一过程对拟南芥的高温胁迫耐受能力至关重要。首次发现了拟南芥NBR1的相分离能力和发生过程,揭示了其与非泛素化底物相互作用模式和在植物自噬中的双重功能,即自噬底物识别和液-液相分离,进一步深化了我们对植物中NBR1介导自噬机制的理解,相较于动物的研究提供了全新的视角。该研究不仅为植物自噬机制提供了新知识,也为进一步研究植物自噬在高温胁迫中的调控机制和生物学功能奠定了基础。

闫河副研究员报告

分论坛三B由华南师范大学生命科学学院副研究员王俊杰以及香港教育大学助理教授程金平共同主持。首先,王俊杰介绍了到会的各位嘉宾,并对各位嘉宾的到来表示热烈的欢迎和衷心的感谢。接着,各位与会嘉宾围绕主题进行了报告。

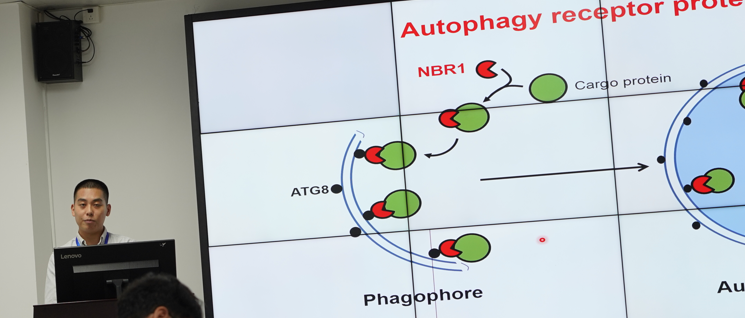

香港教育大学助理教授程金平作了题为《基于eDNA生物信息学的沿海水域有害生物监测》的报告。程教授先阐述了香港海岸带面临的问题,然后强调开发筛查数据库和工作流程对基于 eDNA 的沿海监测的重要性,以及该技术在检测有害生物方面的可行性和对早期预警服务的意义。

程金平主任报告

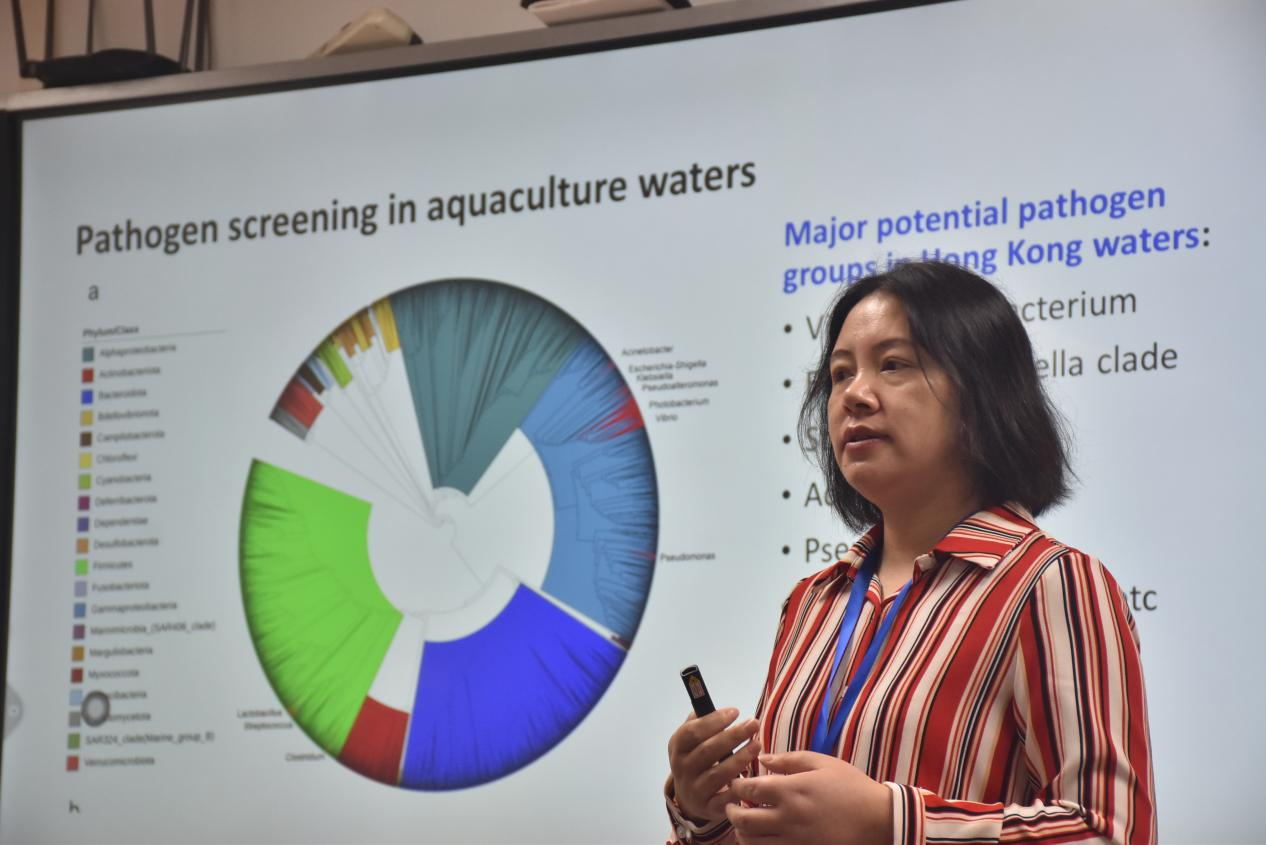

香港特别行政区政府环境保护署署理首席环境保护主任余錦華作了题为《整合环境数据平台以实现可持续的生物多样性管理》的报告。余主任的报告主要围绕香港环境保护署优化环境影响评估(EIA)流程,介绍了相关的中央环境数据库(CED)的建设、应用及未来发展规划。其中,香港海洋生物多样性数据库自 2012 年以来,已有 160 万数据条目,6.5 万分类单元条目,每个条目包含 24 个属性,通过文献综述海洋生物多样性相关工作建立。这样整合公民科学家数据,有助于深入了解生物多样性连通性,支持明智决策,优化资源分配,值得学习。

余锦华主任报告

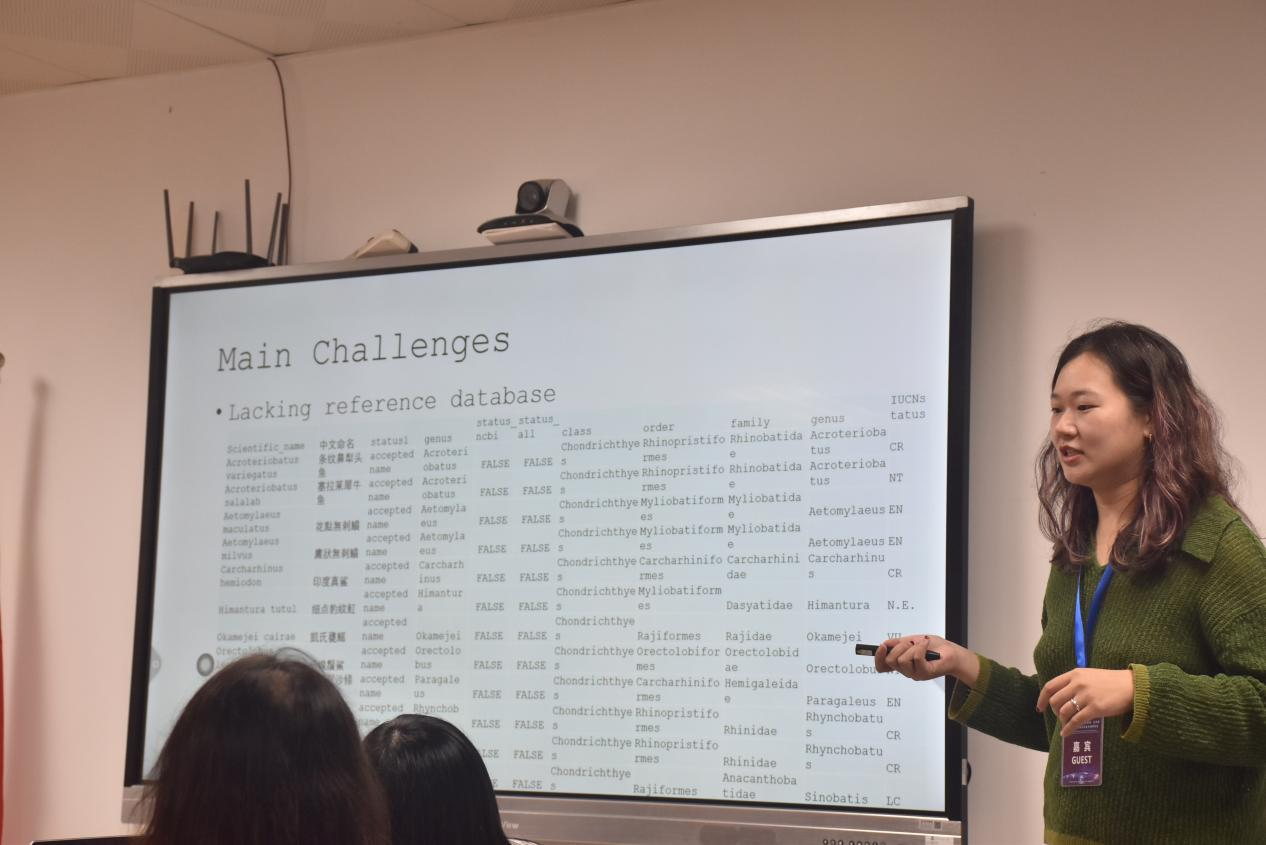

广东工业大学副教授刘子方作了题为《环境DNA作为中国海洋大型动物保护的“革命性”工具的能力与挑战》的报告。刘副教授先是介绍海洋巨型动物的定义及其面临的人类压力和灭绝风险,以图表形式展示多种海洋巨型动物的分类和现状。随后强调 eDNA 技术在提供科学证据方面的作用,以图表对比不同检测方法在检测鲨鱼等物种时的效果,并展示 eDNA 技术在调查南海软骨鱼多样性方面的应用案例,包括初步调查结果、不同时间和深度的差异分析。最后提出eDNA技术的主要挑战,包括面临的污染问题,如人类活动造成的污染,以及应对技术;采样工作中的难点,包括自动采样和被动采样技术的应用及相关问题;参考数据库方面的不足,如缺乏完整性和准确性等问题。

刘子方副教授报告

香港岭南大学助理教授叶志豪作了题为《将eDNA与常规调查整合到城市多样化脊椎动物和甲壳类动物群落中》的报告。叶教授通过介绍河口生态系统的特点及面临的威胁,并以香港为例,阐述其作为城市化亚热带河口的生态特征,以及政府采取的管理措施,分析河口生态系统生物监测的挑战和传统调查方法的局限性,引出环境 DNA(eDNA)技术及其优势。随后介绍了多个与 eDNA 和传统调查相关的项目,包括监测红树林群落(综合多种方法检测鱼类和甲壳类生物多样性)、监测人工鱼礁群落(评估人工鱼礁性能)、监测珊瑚群落(增强数据库、开发引物、对比 eDNA 与视觉数据)、监测黄唇鱼(采用物种特异性 qPCR 和 eDNA 宏条形码技术)。

叶志豪老师报告

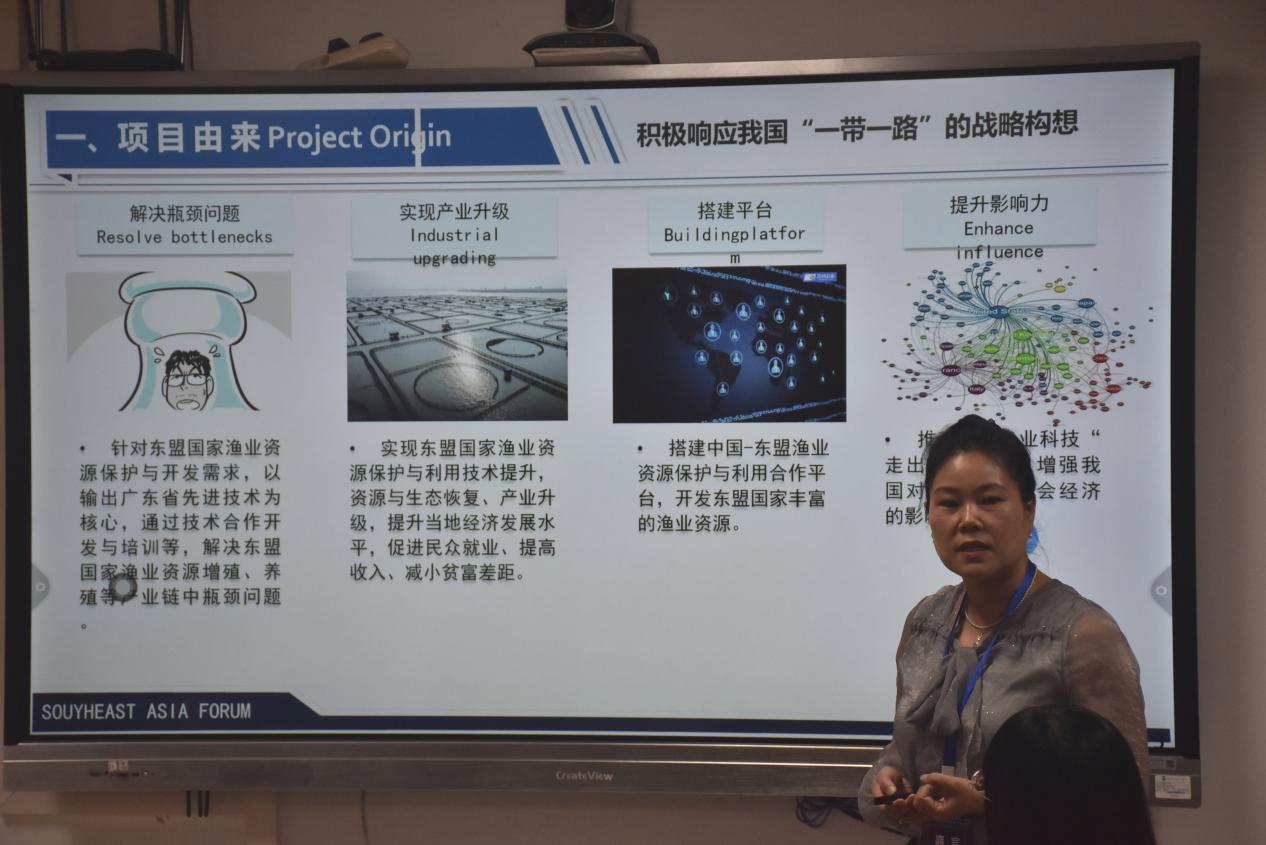

中国水产科学研究院珠江水产研究所研究员帅方敏作了题为《湄公河渔业资源初步调查》的报告。帅研究员先指出本项目响应了 “一带一路” 战略,介绍项目目标(解决东盟国家渔业资源相关问题、提升技术、搭建平台、增强影响力等),回顾项目历程(设计立项、因疫情暂停及重启后的交流活动)。随后介绍了湄公河各江段的调查情况。最后概括中国、老挝、越南、柬埔寨湄公河各段渔业资源和养殖业特点;介绍在老挝开展增殖放流活动的技术支撑内容;强调培训对提高中国 - 东盟水生生物资源养护技术水平的作用,以及对我国渔业科技 “走出去” 战略的实践意义,介绍开展的相关培训内容;展示项目出版的专业书籍、发表的论文(SCI 和中文核心)、获得的专利(发明和实用新型)情况。

帅方敏研究员报告

中国水产科学研究院珠江水产研究所副研究员洪孝友作了题为《大鳖保护现状及eDNA在资源监测中的应用》的报告。洪副研究员先是介绍了鼋此前几近灭绝的濒危情况,经过各个保护区团队的努力,鼋目前的保有数量已达到一千多只。随后介绍团队是如何通过现有的鼋设计eDNA相关材料来检测是否还有野生鼋资源的存在。

洪孝友副研究员报告

华南农业大学副教授周磊作了题为《环境DNA在多营养水生生物多样性监测中的应用》的报告。周副教授先强调了eDNA的概念应为从环境样本中分离的、涵盖多种来源的 DNA 总和。随后介绍eDNA 宏条形码技术在华南水域多营养级生物多样性监测中的应用。最后讨论了eDNA 研究中的创新与挑战,包括:深入理解 eDNA 在环境中的命运,包括其产生、运输、降解过程及影响因素;强调标准化和大数据分析的重要性,以及与物联网和实时监测的整合趋势;提出跨学科整合(如水声学、遥感、人工智能等)的发展方向。

周磊副教授报告

美格生物公司研究员刘飞飞作了题为《eDNA技术在生物多样性研究中的应用》的报告。刘研究员先解释了eDNA的定义,包括其来源和优势。随后详细介绍了 eDNA 检测的六个主要步骤:采样、DNA 提取、PCR 扩增、测序、物种鉴定、分析报告。并从中指出限制 eDNA 技术应用的关键问题:引物匹配度和实际扩增效果对 eDNA 技术的影响,以及数据库的完整性和准确性问题。展示不同数据库的覆盖物种数量、代表物种等信息,分析数据库的全面性、偏好性、物种多样性和地区差异性。阐述线粒体测序在构建 eDNA 数据库中的优势,对比一代测序技术和线粒体基因组测序。最后总结 eDNA 在全物种调查中的优势,指出数据库有待完善(特别是本地数据库),强调空气 eDNA 处于探索阶段及在鸟类调查中的独特应用。

刘飞飞研究员报告

华南师范大学副研究员王俊杰作了题为《用于检测极度濒危物种特异性环境 DNA 的光控单锅 RPA-CRISPR-Cas12a 分析法》的报告。王副研究员先是简要介绍了华南师范大学的水产学科,包括研究基础设施、研究方向、科研成果、科研交流。而后正式进入汇报,首先介绍黄唇鱼的濒危现状及保护意义,分析其资源量下降原因,对比传统渔业资源调查方法与eDNA技术,强调 eDNA 技术在监测中的优势。介绍静水环境样品(室内水族箱、不同养殖水体)和珠江口水域水样的采集方法、时间、地点及样本数量;展示光控一管 RPA - CRISPR - Cas12a 方法的最优 crRNA 筛选结果,分析该方法的特异性和灵敏度(与传统方法对比);总结光控一管 RPA - CRISPR - Cas12a 检测方法的优势(高特异性、高灵敏度、现场快速检测等),指出传统 RT - qPCR 方法的特点(定量准确、操作复杂等),强调研究的重要意义及未来研究方向。

王俊杰副研究员报告

今年是粤港澳大湾区和海南自贸港从“对望”走向“奔赴”的关键一年。作为中国对外高水平开放的重要战略支点,东南亚始终是中国周边外交的优先方向。在百年变局加速演进的当下,我国发展面临新的机遇与挑战,我们亟需构筑对外开放新优势,通过“港湾”制度对接、市场互动和产业联动,形成一套与东南亚全方位合作的战略机制,共同促成三者的跨区域联动与发展,实现“1+1>2”的共赢效应。在这样的背景下,如何更好地利用东南亚生物资源以及对生物技术进行创新,这是一项重要的议题,相信“东南亚论坛”分论坛三的各位嘉宾的精彩报告,可以为这一议题贡献相应的智慧和方案。